【編聊邊看,我想讓你知道的是】

過於執著的話,

肩膀會感到僵硬,陷入緊張。

放下執著,就能從壓力中紓解,

恢復原來的自己。

執著會讓與心念不合的「人」、

「事物」、「現象」都成為敵人。

遇到敵人時,壓力自然產生。

如果能放下執著,世界上就沒有敵人

心也會變得圓融自在。

繼續看下去...

(贊助商連結...)

文 / 小池龍之介

執著會使 喜好與思考受限

唯有放下,才能迎來新的變化

執著會使喜好與思考受限,

形成固定模式,封閉新的可能性。

放下了執著,

不受束縛的輕盈自由就隨之而來,

更容易敞開心胸接受新的變化。

話雖如此,但這兩條道路,

各位目前為止走的是哪一條?

讀完本書後,又會想選哪一條路呢?

沒有什麼事 是「非如此不可」

等到喜好變了 回想起才會後悔

世界上,到處充斥著「其實怎麼樣都可以」的事。

發生爭執的時候,人們不知不覺堅持起己見,

事後回想很可能會後悔,

為什麼要為那麼無聊的事破壞關係。

「因為這是我的信念」而固執地

堅持某種生活型態、某種飲食方式或衣著風格。

仔細想想,就算現在覺得「非如此不可」,

等哪天自己的喜好或想法改變再回頭看,

恐怕只會懷疑:

「為什麼我以前會那麼喜歡?」

像這樣執著於不斷變化的事物,會發生什麼事?

碰到與所執著相符的人與事就感到「快」,

遇到不合的人或事就覺得「不快」,

於是心靈持續偏離。

之所以會感到「不快樂」

就是事情與你「所執著」相反

譬如有些人堅持過著「自然派」的生活,

嚴格奉行有機飲食與資源回收,

看到現代人將便利、廉價視為優點的生活態度,

就覺得「好奇怪」、「這樣不對」,

恐怕會忍不住想批評或抱怨吧。

其實,這種心態的成因很簡單。

遇到與「所執」逆反的現象,

身體會很自然感到不快,

被「不快」支配,

進而產生否定的想法與批判的言行

就算一般認為是「善」的思維

也會陷入不平和、暴力的思緒

就算一般認為是「善」的思維,

譬如維護和平或愛護動物,情形也是一樣。

碰到無法消弭戰爭與貧困的現實狀況,

由於與自己對「和平」的嚮往抵觸,

身體產生不快的感覺,

因此發怒、怨嘆、批判,變得具攻擊性。

也就是陷入不平和、暴力的思緒裡。

世界上恐怕有 90%的事物

是違反我們執著的意念

的確,看到、聽到、接觸到

與自身執著一致的事,會產生「快樂」。

但不巧的是,這世上的現象(恐怕)有百分之九十

是由違反我們執著意念的事物所構成。

因而,執著愈強,在面對周遭人與周遭事時,

切身體會到「不快」的頻率與強度,也將成正比。

儘管如此,社會上仍經常灌輸

「做人應該更執著,發揮個性!」

的想法,至今依然

所謂的堅持、所謂的講究

也是自找麻煩的堅持己見啊...

譬如對飲食或時尚特別講究的人,

似乎不知不覺間都有著高人一等的錯覺。

但試著仔細想想,

要是有人滔滔不絕地陳述自己如何在意細節,

要求高品質,我們除了覺得煩,

不也都或多或少察覺到:

雖然這的確是所謂的講究,

但也是自找麻煩的堅持己見啊。

依我來看,現代社會中人的流動性提高,

個人容易被取代,因而想透過特殊的講究創造差異

「自己無可取代!」的主張變成了一種流行吧。

佛道的開示卻完全相反,

指出正因為對「執著」(即「講究」)鬆手

所以人可以獲得幸福。

這麼說來

所謂的「執著」到底是什麼?

其實無論什麼樣的執著,

都是因為記得過去感到的快樂,

隨著想要重現那份「快」的欲望,

而產生的種種念頭。

感覺到「快」之後,

就會產生想要再次體驗的欲望,

而且會將這樣的欲望正當化,

以此選擇想要的思考方式、意見或生活風格。

像這樣,將感受「快」的方式固定下來,

讓思考模式或生活風格保持不變的狀態,

不是別的,正是執著。

執著這種心理模式

反而是造成「不快」的源頭

從佛教的觀點來看,「執著」的心太追求「快」。

又因為限定了感受「快」的方式,

除此之外的通通界定為「不快」,

這樣的心理模式反而是造成「不快」的源頭。

更進一步看,人類最執著,而且會引出「快」的,

正是「想成為理想的、感覺良好的自己」

這種與自我相關的執著。

一旦無法順利成為理想中的自己,

就會感到「不快」,覺得痛苦。

希望本書能成為引導的絲線,

帶領大家脫離執著的死巷,

體悟放下執著的柔軟心靈

輕輕地對自己說:

「這樣,也很好。」

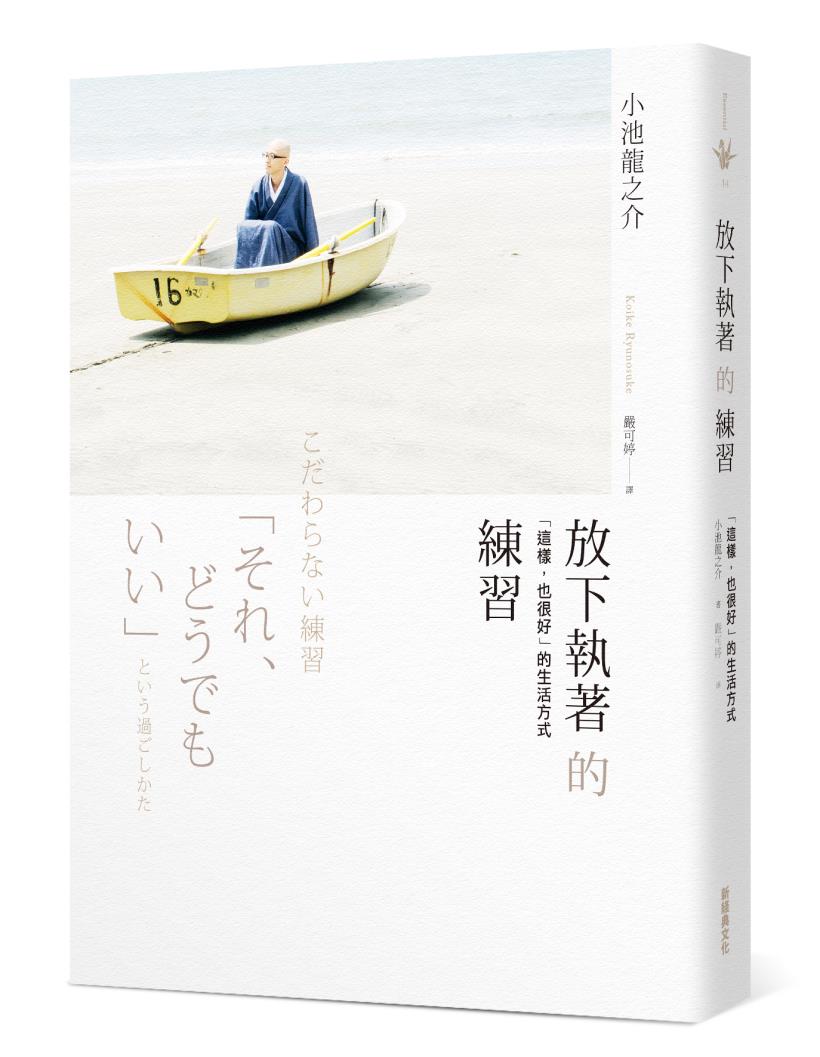

本文摘自《放下執著的練習》

作者:小池龍之介 / 出版社:新經典文化

未經授權,請勿轉載!( 責任編輯 / Luke )

( 首圖來源 / shutterstock,非本人僅為示意 )

發表

發表

我的網誌

我的網誌