端午節要到了,

家裡總是會收到親朋好友送的粽子,

無論是北部粽、南部粽還是鹼粽,

能吃到肉粽的日子,

總有種回到童年的懷舊感,

想起小時候,阿嬤會坐在客廳,

花一整天的時間包出一粒粒裝滿餡料,

香氣撲鼻的粽子……

如果今年端午,

可以試著自己做出有阿嬤味道的肉粽,

那該有多好呢?

繼續看下去...

(贊助商連結)

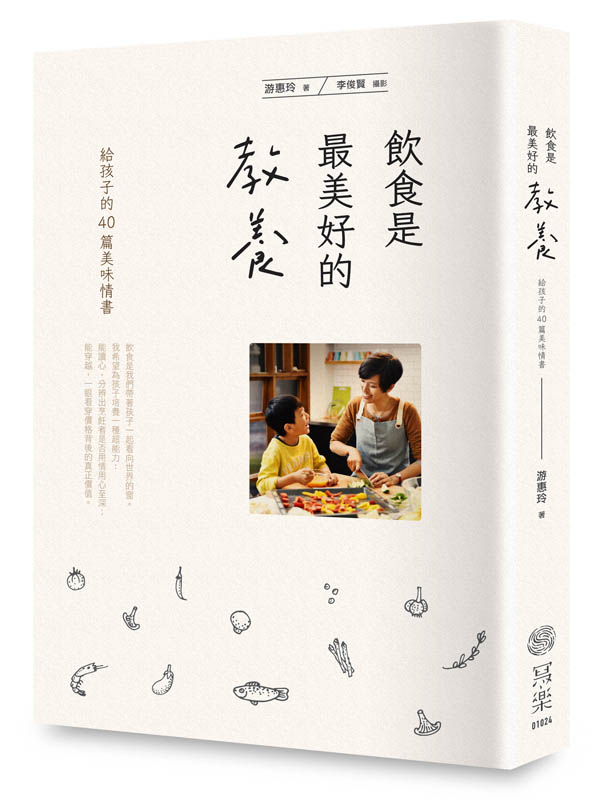

作者:游惠玲/攝影:李俊賢

夏耘

立夏。小滿。芒種。夏至

準備再度迎夏。

帶皮蛋去花蓮尋找飛魚乾,

端午節一起包粽子、回老家挖綠竹筍,

把夏天的滋味藏在便當裡,

希望他的童年記憶豐盛美麗。

端午,不要忘記了!

從小,我的阿嬤總說,

大被子要端午之後才能收起來。

端午過後,大勢已定,

季節轉換的開關啟動,

炎夏機制正式起跑,

要與春季裡曖昧不明的乍暖還寒說再見。

端午之前,

阿嬤就會開始準備包粽子,

印象中,她是將炒上了紅蔥頭、

醬料的熟糯米飯包進粽葉裡,

像油飯似的香氣逼人,

還來不及綁進竹葉裡,

就已經先被綁架到我的肚子裡,

再搭上花生香菇和滷肉,

不吵不鬧的守候,圖的就是這一刻。

阿嬤的手巧,

一下子就能綁完好幾串粽子,

我看著兩片粽葉在一彎一摺一翻又再一綁間,

從平面轉為三角立體造型,

有稜有角,不管從哪面看都平順完整,

是令人著迷的造型。

但隨著阿嬤的健康每況愈下,

家裡也漸漸沒了過節的氣氛...

我的端午包粽記憶始於阿嬤,也止於阿嬤,

隨著她健康每況愈下,

家裡過節的氣味也就愈益淡薄。

後來我長大了,

端午節的粽子開始鑲金包銀,

鮑魚、干貝、牛肝菌花樣百出,

花錢買就有;我也忘記了,

忘記這天除了粽子之外,

其實還有白蛇和鍾馗、還有立蛋、

龍舟跟午時水。

直到某天,我的孩子戴香包回來,

才又勾起了我的味覺記憶

直到有天,

皮蛋蹦蹦跳跳從學校戴著香包回家,

那揉合了檀香及多種香料的氣息,

似曾相識。循著味覺記憶的線索,

我才跟著皮蛋,

慢慢又把那些故事給撿回來。

當婆婆說她今年不包粽子時,

我決定要學習婆婆的手藝

所以,當婆婆說她今年不包粽子時,

我和皮蛋爸實在很緊張,

拿出相機、筆記本、錄音筆,

立即進入專業採訪模式,

柔情勸說理性宣導,

央求受訪者務必給個獨家報導的機會。

跟著婆婆一起包粽子,

一邊聽著她以前的故事

那天,我蹲坐在小板凳上,

跟著婆婆的手勢,

將沉綠色的麻竹葉翻摺出一個小凹槽,

置入浸泡過的生糯米、

再擱上滷五花、香菇、乾魷魚、花生,

接著再送上一瓢生糯米,

然後右手順勢將向外伸展的竹葉

往小凹槽上覆蓋,

要壓得緊實平順又不能施蠻力,

角度要確實摺出來,

既是為了美觀、也是要讓糯米不露餡。

婆婆彷如電視節目主持人,

台風穩健,

前一刻忙著確認爐上的水滾了沒,

下一刻錄影燈亮,她談笑風生。

婆婆的肉粽,

是結婚後在眷村裡學的,

她說小時候肉粽有奶奶跟媽媽張羅,

輪不到她上場。

婆婆一邊談往事一邊叮嚀,

「糯米一定要泡水才能包,

否則乾糯米會把粽葉撐破,

就會煮成一鍋粥。」當時,

眷村鄰居的媽媽,就發生過這樣的糗事。

手忙腳亂、費了一番功夫,

我終於包好粽子

婆婆包粽運籌帷幄,

我則是手忙腳亂。

大姑娘上花轎,生平第一回,

我從小就很不會打結,

光是要把包好的粽子捆上棉繩束,

就費了番功夫、好生折騰,

最後終於得到一掛高高低低、

起起伏伏的粽串。

經過婆婆的品管確認後,

這一串二十顆的粽子總算是下了鍋,

沒露餡,解開粽葉外衣後

也還挺玲瓏有致,過關。

婆婆的話點醒我:原來包粽子,

是為了「不要忘記」這節日的記憶

「那妳明年要繼續包,才不會忘記。」

那串粽起鍋時,

婆婆在我耳邊這麼說。

我心頭一驚,原來,

包粽子是為了「不要忘記」。

不要忘記兒時的滋味,

不要忘記許仙的柔情,

不要忘記屈原的節義,

不要忘記告訴皮蛋:「不要忘記了。」

(圖片來源:寫樂文化提供)

便當料理手記

婆婆肉粽

2.5 斤米約可綁成一串 20顆的粽子,

但婆婆強調,喜歡吃尺寸大的,

就稍微多包點米、餡,

梅花肉也可改為五花肉,

自家綁粽就是自家才有的風味。

[ 材料 ]

長糯米 2.5斤(浸泡約3小時後瀝乾)

滷一鍋好料(梅花肉、魷魚乾、乾香菇)

約可分成20份的量

水煮花生 約1斤

調味料

五香粉 適量

白胡椒粉 適量

鹽 適量

[ 作法 ]

1. 紅蔥頭以少許油爆香後熄火,

加入瀝乾的糯米拌炒,

再加入紅燒肉的湯汁及鹽調味,

讓米飯帶點鹹味與香氣,

亦可拌入少許五香粉及白胡椒粉,

起鍋備用。

2. 兩片粽葉相疊,

在一端翻摺出一個凹槽,

置入糯米、紅燒肉、

滷魷魚乾及滷香菇,再覆上糯米。

3. 將粽葉往凹槽翻摺覆蓋,

雙手稍微施力壓出摺角,

再將粽葉往側邊摺,

順勢整出立體三角造型。

4. 綁上棉繩束打活結,

再入鍋煮熟,約需1 小時的時間。

媽媽的講究

過節:生活的刻痕與儀式

節日對我來說是尋常生活裡的刻痕,

兒時過年過節總印象深刻,

阿嬤包粽蒸粿是迎接節日的重要儀式。

而節日當然不只為了吃喝,

講故事、文化傳承、自我認同的建立,

甚至就單純為了團聚與情感交流,

都是好好過節的理由。

這回三代一起包粽,

希望我們都不要忘記了這些含義深遠的節日。

本文 擷取自:

作者: 游惠玲/文字, 李俊賢/攝影

出版社:寫樂文化

(首圖來源:寫樂文化提供)

發表

發表

我的網誌

我的網誌