文章來源: Money錢

日本社會學家 藤田孝典

為了如實表達日本高齡者貧窮現況,

創造了一個詞彙——「下流老人」。

「下流」指的是比中流階級還貧窮的低所得層,

亦即「下流階級」,並沒有瞧不起或歧視長者的意思。

去年 6 月,藤田孝典的著作

《下流老人——總計 1 億人的老後崩壞衝擊》

在日本上市後,引起社會廣泛討論。

或許你已經聽過「下流老人」這個名詞,

別以為它與你無關。

因為,即使月薪5萬元,即使現在還年輕,

如果沒有認真看待環境的變化,

還用舊思維面對新挑戰,

那麼到了晚年都有可能成為「下流老人」。

繼續看下去...

(贊助商連結...)

下流老人有 3 指標

收入低、沒存款、無依靠

藤田孝典將下流老人定義為

「過著及有可能過著相當於生活保護基準生活的高齡者」,

簡單說,就是難以過著國家訂定的

「最低限度的健康且有文化生活」的高齡者。

他觀察發現,下流老人有 3 個具體指標:

收入極低、沒有足夠的存款、

沒有可以依賴的人(社會性孤立)。

如果你以為只有毫無計畫、

渾渾噩噩過日子的人才會變成

「下流老人」或「下流階級」,

那就大錯特錯了!

疾病、意外都可能淪為「下流老人」

在藤田孝典的諮詢經驗裡,

不乏公務員、銀行行員,

甚至是公司董事來求助,

而生活從「普通」淪落到「貧窮」,

更是出乎意料的快又容易。

藤田孝典在書中指出,

有幾種典型模式會導致淪落貧窮生活,

包括因為疾病或意外而支付高額醫療費、

無法入住高齡者照護設施、

子女因為工作貧窮或身為繭居族(逃避社會、足不出戶)

而依靠父母、熟年離婚、罹患失智症沒有可依賴的家人等。

台灣下流老人

經濟仰賴借貸與救助

其實,台灣也存在下流老人。

台灣 65 歲以上人口約 294 萬人,

占總人口比例 12.51%,且高齡者比率逐年增加。

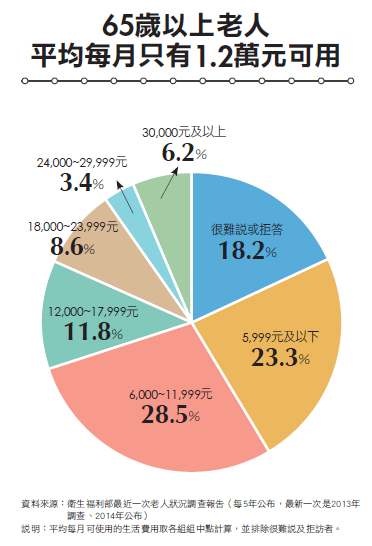

根據衛福部最近一次老人狀況調查報告(2013 年)顯示,

65 歲以上老人平均每月可使用的生活費用

為 1 萬 2875 元,當中以「6000 ∼ 1 萬 1999 元」

占 28.5% 比重最高;

其次則是「5999 元及以下」,占 23.3%。

若再觀察主要經濟來源,

會發現來自「向他人或金融機構借貸」、

「政府或民間救助或津貼」

的比重在這兩組別中相當高。

低收入戶中有 近 1 成 是老人

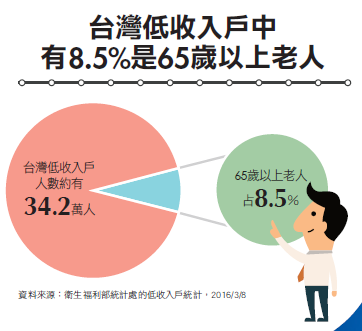

再看另一項統計數字,

目前台灣低收入戶戶數有 14.6 萬戶,

人數達 34.2 萬人,

其中有 8.5% 是年齡超過 65 歲以上的老人。

所謂的低收入戶,各縣市認定標準不同,

就每人每月平均所得及動產、

不動產有不同的限額規定,以新北市為例,

每人每月平均所得低於 1 萬 2840 元、

存款加投資等動產限額每人每年 7 萬 5000 元、

不動產限額每戶 350 萬元。

貧窮 5 大主因

台灣貧困者扶助協會秘書長郭吉仁表示,

台灣低收入戶人數占總人口比率是 1.46%,

相較於國際上約 5 ∼ 6% 的水準,仍處低水位,

「雖然還沒走到大家開始自省問題的階段,

但正在邁入。」

另外,他也提到台灣的下流階層存在一些特徵,

包括上一代經濟條件不佳(貧窮世襲)、

教育程度低、健康或精神狀況不佳、

發生無法預期的意外、家庭或人際關係發生衝突等,

都是導致陷入貧窮的原因。

根據文化大學社會福利系副教授洪明皇的研究顯示,

比較 2003 年和 2013 年各年齡層的貧困率發現,

老人群體落入貧困的比率有下降的趨勢,為什麼呢?

1970 後出生的世代

老年經濟安全相對嚴峻

一起參與研究的中正大學社會福利系副教授鄭清霞解釋,

過去 10 多年來,社會福利制度逐漸建立,

如今每個老人至少有一種年金能領,

Q4 你長期支援反貧困的活動,實際在第一線觀察,

貧困者最輕忽的敵人是什麼?

貧困者想要改變時,應該要做哪些事?

答:貧困是社會結構所產生的問題,

在任何時代、任何社會都存在貧困者,

社會必須給予他們支援。

儘早給予職業訓練及適度支援的環境,

整備社會有其必要。

貧困者往往無從得知支援的門路,

原因是對於陷入貧困感到自責和羞愧。

Q5 避免成為下流老人,

請告訴各世代應了解的事或忠告。

答:下流老人、高齡者貧困,絕非是別人的事。

父母、配偶和家人當中有人生病,必須負擔照護時,

家庭的負擔會變大,可能會造成生活出現破綻。

因此,必須做好個人準備,建全社會保障,

更重要的是,別再認為與自己無關。

Q6 其他想跟讀者說的話?

答:大家都對自己和父母老了以後會變如何感到茫然不安,

這股不安已在日本社會爆發擴散,

透露出社會保障不全的弱點。

日本以經濟成長為優先,

輕忽社會福利保障及對家人的扶助,

同樣的失敗希望台灣不要發生,

請從現在就開始準備高齡社會的到來,

期待大家做好準備和努力。

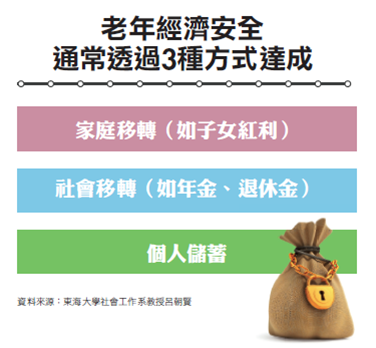

健保制度、退休金回應國人需求

並且健保制度、退休金制度也回應了國人的需求,

加上現階段的老人(約 1950 年之前出生)

平均子女數約有 4 個以上,

在家庭移轉上有子女紅利。

「比較悲觀的是,1970 年以後出生的世代,

由於平均子女數少於2 個,

因此這些人的老年經濟保障,

已經較難以家庭移轉為主,

越後面的世代,

恐怕會以退休金這類社會移轉為主要收入。」

鄭清霞說。

自有住宅率下降 老年租屋更困難

不過,鄭清霞也指出,

社會移轉也可能因為工作時期的低薪或是就業不穩定,

而無法累積充足年金資格,

或者因為逐漸削減的給付水準而導致保障不足。

「另一方面,後繼世代自有住宅率下降,

租金支出提高,甚至老年面臨租屋困難等因素,

都可能導致後繼世代的老年經濟安全更為嚴峻。」

她強調。

高齡化速度難以抵擋

別讓自己的未來下流化

「即使我一直在社福界服務,

但在看完《下流老人》這本書後,

我仍然受到很大的震撼。」

台北仁濟院社會服務室主任陳穎叡這麼感嘆。

陳穎叡也發現,

過去他協助急難救助所接觸到的個案經常是低收入戶,

但是最近越來越多一般收入的家庭也來申請,

最常見的就是因意外、生病所導致的狀況。

「我最近甚至開始考慮投保長期照護險。」他坦言。

從事社工服務長達 40 年的立心慈善基金會總幹事張美珠

分享身旁一位居家照護員所面臨的問題,

「還不到 60 歲,最近心臟病開刀,

健康因素讓他無法繼續照護員的工作,

之前攢了點錢有個小房子,

想要以房養老,現在經濟出問題,

有房子又無法領取低收入戶補助,

他還在考慮是不是要把房子賣掉。」

這些現象只是冰山一角,顯示的是,

若沒有妥善做好規畫及準備,

可能還沒退休就陷入貧困。

日本一向走在台灣的前頭,

而台灣也有自己的背景及環境因素,相同的是,

高齡化速度難以抵擋,

真的,別以為你不會是未來的下流老人。

如果覺得這篇文章有幫助,先按個讚哦!

![]() 加入Line好友,即時追蹤更多理財好文!

加入Line好友,即時追蹤更多理財好文!

更多勵志人心的故事 ...

推薦這本《Money錢》2016 年 5 月號第 104 期 給你

未經授權,請勿轉載!

發表

發表

我的網誌

我的網誌