(三峽老街的紅磚建築 - 蔡誠圃 拍攝)

生活是堆疊起來的

記帳,記的是你堆疊的痕跡

許多人把記帳看得相當生硬

但大學學姊-SMei 跟我說:

其實它是輕鬆並且很有意義的一件事

那時第一代 iPhone 才剛出不久

(2007年....時間真的過的很快)

電子記帳尚未興盛,無法隨手記帳

她那時拿出記事本跟我分享

她可以一目瞭然的透過隨手黏貼的發票

跟我分享一個月前的生活

也是從那時開始,我對於記帳方式

有了不一樣的想法

(贊助商連結)

記帳 = 寫日記

經典的記事本記帳法

適用族群:喜歡手寫溫度的文青

有習慣重複檢視的家庭主婦

優點:有獨一無二的留存紀錄

缺點:項目分析不夠快速明確

一開始記事本記帳因為是自己剪貼記錄下來的

因為這方式具備「溫度感」,也同時記錄生活

畢竟手寫下來的紀錄,最容易被回憶

所以在各種記帳法中,算是蠻歷久不衰的

在學生時期,我自己也是運用年度記事本

每日整理發票,並檢視當日開銷

但隨著科技進步,發現如果你是忙碌的上班族

可能回頭檢視開銷配比時,就相對困難許多

所以後來逐步建立電子記帳習慣

(當初自己在用的記帳記事本)

CP 值爆表的電子記帳法

2 優點,建議你一定要學起來

適用族群:適合手機重癮、需要分析開銷者

優點:瞭解金流進出,協助調整開銷方向

缺點:一開始須熟悉自訂分類項目

在人手一支智慧型手機的現在

免費的 APP 記帳軟體也相當多

算是目前比較主流的記帳法

比較多人在一開始遇到的難題是:建立自訂項目

但 2 優點提高不少 CP 值,蠻值得堅持下去

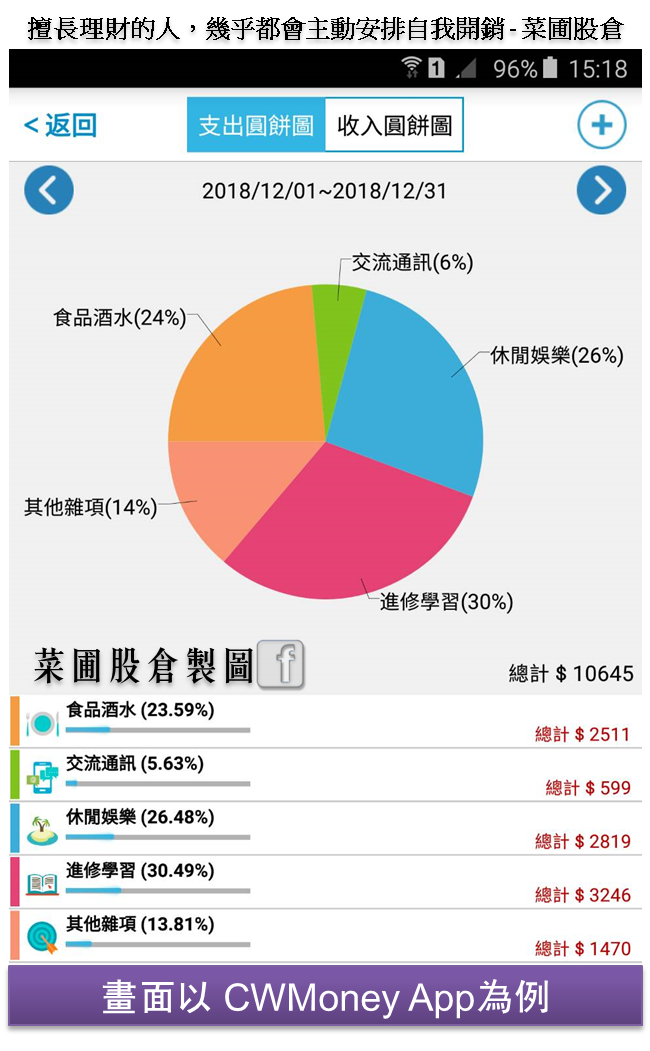

1. 瞭解自己金流進出來源

2. 查看圖表去做資金比重調配

在上篇《記帳是為了讓你過想過的生活》的概念

其實也是從 APP 電子記帳開始建立的

由下圖看到支出圓餅圖的部份

可以清楚檢視自己在每個月的消費比重

進一步依照自己的需求下去做調整

也是因為這樣,你可以在每個月底檢視時

連帶規劃下個月的支出比重

使用 APP 記帳

將重點放在:瞭解金流進出

所以在回頭檢視時,當初覺得記帳麻煩

其實是因為在一剛開始運用 APP 記帳時

分類過度細化,甚至有時自己都忘了選項放哪

只是,這不是企業報帳,不需要鉅細靡遺

如果一剛開始不想太多,直接以大類區分

三餐費用、水電房租、通勤、保險、手機費

在一開始起步時就會簡單許多

而長期記帳,到後來最大的收穫

是瞭解了自己日常的金流

也才能更有效率安排資金比重

去確實做到「把錢花在刀口上」這件事

(這留待之後的斷捨離章節會提及)

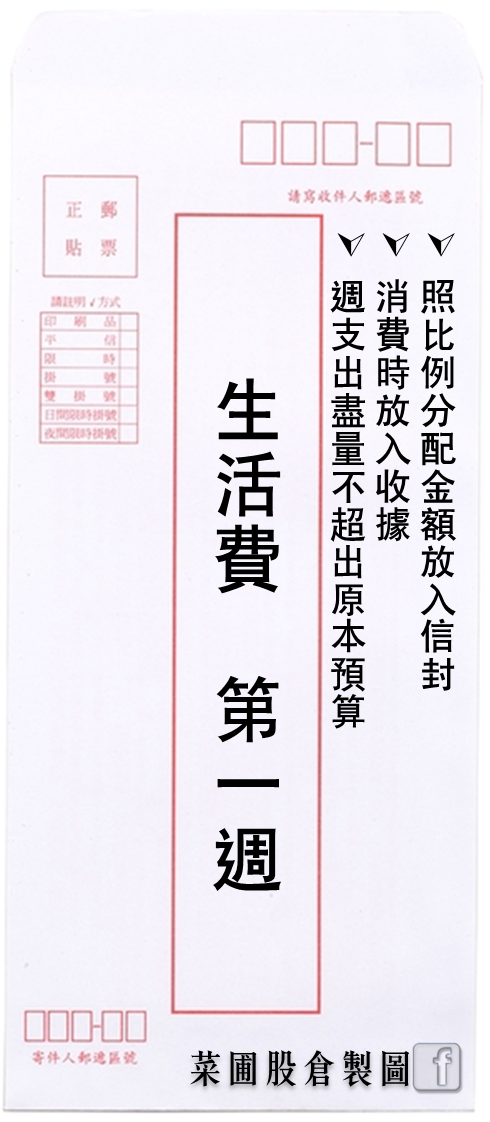

結合存錢的信封袋記帳法

最簡化的輕鬆記帳模式

適用族群:不擅長電子產品、

對自我消費已能掌握者

優點:快速分類整體消費比

缺點:無法快速檢視細項

記帳大約 2 年左右,我已建立好自己的記帳模式

同時發現,在每月定期檢視時,

因為已經養成生活習慣,反而越來越少檢視細項

三餐金額大約都固定,唯一需要特別留意的

應該就是與朋友聚餐的娛樂費部分

而有朋友詢問,想試試看簡單的記帳方式

就可以參考信封袋存錢記帳法

依大類抓月開銷預算

信封袋存錢法很多人都有聽過

簡單來說,就是依大類下去做預算分配

先預領出來,分配到每個信封袋中

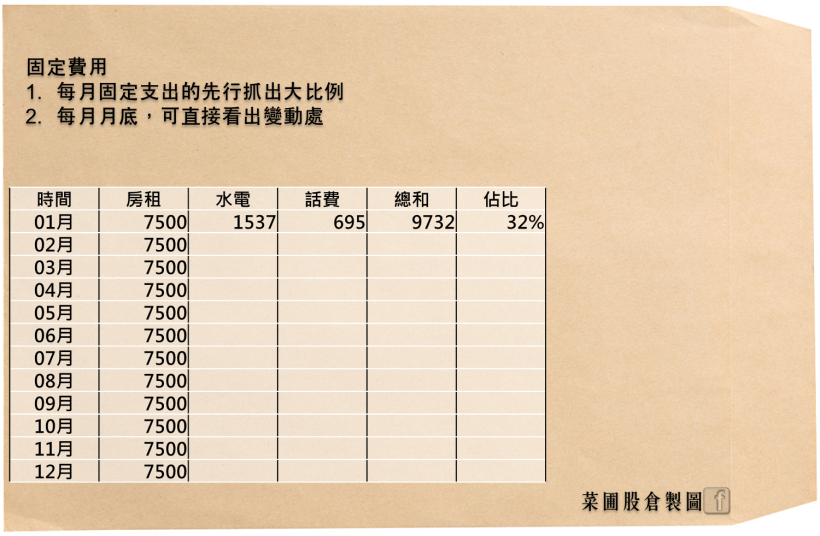

假設每月 5 號你需要繳房租、水電、話費

那就從信封袋中取出金額繳款

等到繳款後將憑據放入信封袋

所以在每月初你就能掌握每月基本分配

你要做的是:支出後

將發票投入分類袋中

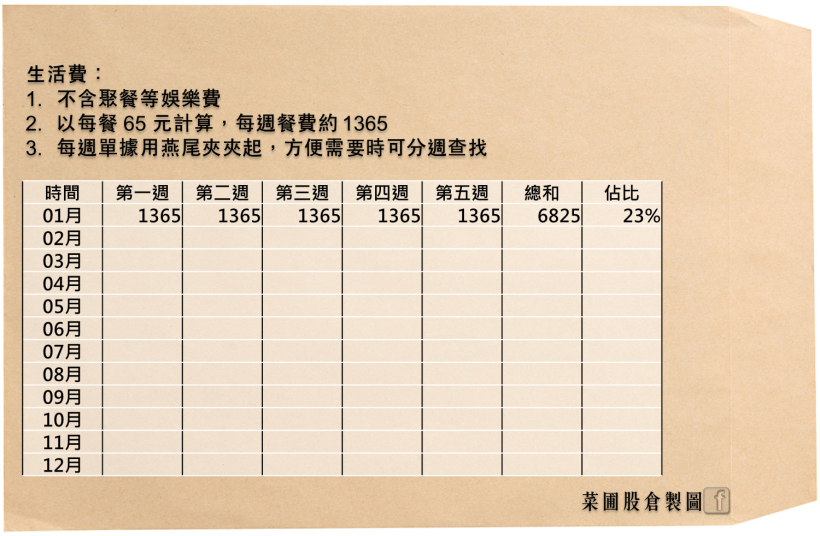

在生活費上,個人習慣將整月份分成 5 週

然後按照自己的預算設定,分配每週金額

假設每餐預計 65 元,平均一天消費為 195 元

出門時,我就只要帶著 200

並確定今日餐費不會超過即可

然後在回家後,將消費的收據丟入信封袋

善用發票對獎 APP

不用翻找發票

現在發票自動對獎的 APP 相當普遍

所以在消費之後,如果有實體發票

可以先建進發票相關 APP 內

之後照分類直接投入信封袋

像是水電這種有繳費收據的就直接收齊

房租則以便條紙簡單紀錄

而通勤費用的話,如果是有車票的就直接投入

這樣每個月月底,只需要對信封袋總金額

計算大類支出比例就可以

以生活費用為例,我會運用大的牛皮紙袋做總表

然後一週回填一次信封袋上的金額即可

快速總結

因為記帳的本質在於忠實紀錄消費習慣

後續則是依照自我需求去做衍伸分析

所以每個人的記帳模式也就不同

而在紀錄的過程中,若你已建立好消費習慣

也確定自我檢視時,不會檢視到每餐吃什麼

那麼紀錄的過程,其實就可以稍微簡化

像是生活三餐較為細項的,可直接用每日金額下去抓

可能整天餐費不要超過 250 元/天,就是你的目標

在自我預算控管上,也就會省力不少

但如果你是偏好要查看細項

並且需要定時回顧的,那麼首選就會是 APP 記帳

如果喜歡我的文章

可以追蹤我的粉絲頁《菜圃股倉》哦

加入 CMoney 財經日報 》最新營收噴發股不漏看

免責宣言

本網站所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。

發表

發表

我的網誌

我的網誌